脑出血,指脑实质内的非外伤性出血。脑出血多数发生在大脑半球,约占80%,少数可发生于额、顶、枕或颞叶,原发于脑干和小脑者约占20%。脑出血是发病率和死亡率很高的疾病,属于中医“中风”的范畴。

病因病机

本病最常见的病因是高血压引起的脑动脉硬化破裂,如大脑中动脉的豆纹动脉和基底动脉的旁正中动脉都是由动脉主干直接发出的小分支,它们接受的压力较高,在高血压时尤为明显。这些小动脉硬化,使血管阻力增大,可引起小动脉壁缺氧,代谢障碍和纤维坏死变性,在此基础上继发血管扩大,甚至形成小动脉瘤,在用力、受到刺激或血压骤然增高时可导致血管破裂出血。脑动脉瘤、脑动脉炎、脑肿瘤、白血病、凝血机制不良等也可导致本病的发生。脑出血、脑血肿在1cm以上者,常同时存在脑室积血、蛛网膜下腔出血。

本病属于中医“中风中脏腑”的范畴。本病的发生,多因患者脏腑阴阳失调,肝肾阴虚,肝阳偏亢,引动肝风,肝风夹痰上扰,血随气逆菀于上,以及痰浊阻闭经络,蒙蔽清窍,心神无主,气血升降失常,更因忧思恼怒,或恣酒嗜甘,或因劳倦所伤,房事过度,年高气衰,情绪激动,形体肥胖,痰浊湿盛等。本病分为急性期和恢复期,急性期即中脏腑发病早期,患者以猝然昏仆、半身不遂、神志障碍(如思睡嗜睡、意识蒙眬等)为主,此期不属本节的治疗范畴;恢复期即治疗(已通过紧急抢救)后期。

诊断要点

1.发病率:

脑出血常见于50岁左右有高血压病史的患者,多因情绪激动,过度兴奋,剧烈活动,大便用力而诱发。发病前常无预感,突然起病,往往在数分钟或数小时内达高峰,部分患者出现头痛、呕吐、局灶性神经功能障碍体征、意识障碍、高热、血压变化等。据有关资料统计,脑出血的常见症状及发病率为:头痛占17%,破入脑室者占80%;呕吐占50%,破入脑室者占70%;意识障碍与出血部位和出血量有关,基底节外侧出血为最常见的类型,表现为三偏综合征,其中,病灶对侧偏瘫、偏身感觉障碍占8%,但此型神志清楚或仅有轻度的意识障碍,而内侧型、破入脑室者占72%,此型重度昏迷;偏瘫与出血部位有关,内囊后肢型占7.9%,单纯丘脑与小脑出血则一般无偏瘫;失语以基底节外侧型较多,占6.6%~90%,丘脑出血则很少失语;颈项强直占50%左右,深昏迷时此症状消失;视神经乳头边缘不清占50%,视盘水肿占20%。

2.临床症状:

(1)全脑症状:为脑出血、脑水肿和颅内压增高所致。表现为剧烈头痛、呕吐、嗜睡和昏迷等。意识障碍的程度与颅内压高低呈现正比,轻者意识清楚或轻度障碍。

(2)生命体征的改变:在昏迷时,多伴有呼吸、脉搏和血压不同程度的改变。

3.各部位出血的临床表现

辅助检查:①脑脊液检查:脑出血发病后6小时,80%的脑脊液呈均匀血性,压力增高,并可见红细胞、白细胞(尤其是白细胞)及蛋白质增多。②外周血象检查:脑出血后,外周血象的白细胞计数可升高,有些患者可有暂时性血糖及尿素氮增高。③尿常规检查:可有轻度蛋白尿和尿糖阳性。④颅脑CT检查:对于脑出血,CT可为临床定性、定位与定量诊断提供可靠的影像学根据。从CT上可将脑出血分为三期:急性期、血肿吸收期和囊肿形成期。⑤磁共振(MRI)检查:高磁场条件下,脑内血肿的MRI信号反映了含氧血红蛋白(HbO2)—脱氧血红蛋白(DHB)—正铁血红蛋白(MHB)—含铁血黄素的演变规律。从时相上可分为四期:超急性期(24小时内)、急性期(2~7天)、亚急性期(8天~1个月)、慢性期(1~2个月)。⑥其他检查:如脑超声波检查、脑血管造影、脑电图、脑同位素扫描,均对诊断脑出血有一定的参考意义。另外,心电图可表现为不同程度的T波与ST段的改变。

辨证治疗

1、闭证

①阳闭

症状:突然昏仆,不省人事,牙关紧闭,口噤不开,面赤身热,气粗息高,抽搐项强,二便失禁;或两手紧握,躁扰不宁,口眼歪斜,半身不遂,痰声辘辘,语言不利,大便干燥,唇舌红,苔黄腻,脉弦滑数。

治法:凉肝清脑息风,化痰开窍。

方药:先灌服(或鼻饲)安宫牛黄丸、至宝丹以辛凉开窍,再配以羚角钩藤汤加减。钩藤15g,羚羊角粉0.2g(另冲),珍珠母12g,天竺黄15g,菊花12g,龟甲12g,石菖蒲15g,竹茹12g,夏枯草15g,蝉蜕15g,丹皮12g,白芍12g。

痰多者,加胆南星、竹沥;热甚者,加黄芩、山栀子、生地;神志不清者,加郁金、石菖蒲;抽搐者,加蜈蚣、全蝎、僵蚕。

②阴闭

症状:突然昏仆,口噤不开,两手紧握,肢体强痉,静卧不烦,四肢不温;或半身不遂,昏迷不知人事,痰声辘辘,语言不利,二便失禁,面白唇紫,苔白腻,脉沉滑。

治法:镇肝息风,涤痰开窍。

方药:先灌服(或鼻饲)苏合香丸,以温宣开闭,再配以化痰开闭汤。羚羊角粉0.2g(另冲),菊花10g,胆南星9g,竹茹12g,淡竹沥2g(冲服),白矾3g(冲服),赤芍10g。

2、脱证

①阳脱

症状:突然昏仆,不省人事,目合口开,鼻鼾息微,手撒肢冷,汗多不止,肢体软瘫,舌痿,脉微欲绝。

治法:益气回阳,扶正固脱。

方药:参附汤加减。人参30g,制附子1.5g,姜3片,大枣5枚。

②阴脱

症状:面赤足冷,虚烦不安,脉极弱或浮大无根。

治法:峻补真阴,佐以扶阳。

方药:地黄饮子加减。熟地15g,麦冬12g,石斛12g,巴戟天12g,肉苁蓉12g,五味子9g,石菖蒲6g,远志6g,制附子10g(先煎1小时),山萸肉12g,干姜10g,肉桂6g。

五味子

3、中风后遗症期

①气虚血滞,脉络瘀阻

症状:口眼歪斜,半身瘫痪,肢软无力,或肢体麻木,语言不清,面色?白,口角流涎,自汗,手足肿胀,智力障碍,舌淡紫或有瘀斑,苔白,脉细涩或虚弱。

治法:益气活血通络。

方药:补阳还五汤加减。黄芪60g,当归尾12g,川芎12g,桃仁9g,地龙12g,赤芍12g,红花9g,石菖蒲9g,远志15g,丹参9g。

痰涎壅盛者,加半夏、远志以化痰;语言不清者,加冰片、穿山甲;口眼歪斜者,加白附子、防风、全蝎、蜈蚣;智力障碍者,加制首乌、黄精。

②肝肾阴虚,脉络瘀阻

症状:半身不遂,患侧僵硬拘挛,语言謇涩,口眼歪斜,头痛头晕,耳鸣,五心烦热,大便干,小便黄,舌红,苔黄,脉弦数。

治法:滋阴潜阳,活血通络。

方药:大补元煎加减。熟地20g,山茱萸10g,山药19g,女贞子9g,龟甲30g,黄柏9g,知母9g,白芍20g,石斛9g,牛膝12g,当归12g,生龙骨20g,生牡蛎20g,桃仁9g,红花9g。

③风痰阻窍,络脉瘀阻

症状:舌强言謇,肢体麻木,胸闷,腹胀,或口眼歪斜,舌暗,苔腻,脉弦滑。

治法:息风化痰通络。

方药:天麻12g,白术30g,胆南星9g,白附子9g,石菖蒲9g,远志6g,桃仁、全蝎、木香、甘草各6g,丹参15g,当归12g,赤芍9g,地龙10g。

典型病例

李某,男,43岁。主诉:神志不清,口眼歪斜,半身不遂2个月。病史:2个月前突然昏倒,昏迷不知人事,CT示“内囊出血”,经抢救后病情稳定出院。查体:神志不清,口眼歪斜,半身不遂,痰声辘辘,语言只能发单音,左上肢肌力Ⅰ级,左患侧肩关节半脱位,肘关节屈伸不利,手腕关节痉挛、下垂,皮肤颜色暗,精细动作丧失。左下肢肌力Ⅱ级,肌张力增高,足内翻,背屈反射障碍。腰膝酸软,大便干,舌红,苔少,脉弦数。

辨证:肾阴不足,肝阳上亢。

治法:滋阴潜阳,调和气血。

方药:镇肝息风汤加减。茵陈30g,龟甲12g,白芍30g,玄参10g,牛膝30g,钩藤12g,菊花12g,郁金9g,黄芩9g,龙骨30g,牡蛎30g,山栀子9g,当归15g,丹参12g,益母草12g,百合30g,黄芪15g,麦芽10g,天麻30g。

取穴:神庭透百会(从神庭穴进针透百会,用强刺激手法直到患者两眼流泪为度)、四天庭(出自敦煌医学残卷)、金津、玉叶、通里、地仓、医风、肩三针(肩髎、肩髃、肩贞)、消泺、天井、三阳穴、合谷透后溪、肾俞、肝俞、环跳、风市、委中、绝骨、昆仑、申脉、地五会。隔日1次,每次针15个穴位左右。

操作:肾俞、肝俞用补法,其余穴位用泻法;或补健侧,泻患侧。每天配合功能训练。

治疗20天后,患者能认识家人,语言明显改善,能组词,手能拿勺子进餐,在家人的搀扶下能走路。治疗2个月后生活基本自理。

附:针刺疗法

(1)操作

闭证:刺络放血,急救多取人中、内关、中封,毫针刺,用泻法。取血海、膈俞、十二井穴,用三棱针点刺放血;或在风池、心俞、肝俞、至阳刺络放血加火罐。痰多加丰隆,高热加大椎,大便干燥加天枢、大肠俞。

脱证:灸百会、合谷,用三角灸;涌泉、神阙、足三里、气海,隔姜灸、麦粒灸。

(2)随证配穴:

①不省人事,可用醒脑开窍法,取双侧内关、神庭透百会、人中、十宣,患侧三阴交、极泉、尺泽、太冲透涌泉、委中等穴位,多用泻法,有利于偏瘫者恢复正常和整体功能的改善。②气虚血瘀,半身不遂,用督脉十三针法(百会、风府、大椎、陶道、身柱、神道、至阳、筋缩、脊中、悬钟、命门、腰阳关、长强),平补平泻。③气虚血亏,用任脉十二针法(承浆、廉泉、天突、紫宫、膻中、鸠尾、上脘、中脘、下脘、气海、关元、中极),任脉为阴脉之海,可调理脾胃,用补法,加艾灸。④中风后半身不遂,二便功能障碍,用俞募配穴法(中府、膻中、巨阙、期门、章门、天枢、中脘、关元、中极、胃俞、三焦俞、大肠俞、小肠俞、膀胱俞),平补平泻。体针取四神聪、百会、风池,上肢瘫痪取大椎、肩髃、外关、曲池或曲泽、内关、后溪、合谷、尺泽,下肢瘫痪取腰阳关、委中、足三里、阳陵泉、殷门、悬钟或环跳、解溪、太冲。⑤痰多,加丰隆、天枢;呃逆,加天突、内关、膈俞;失语,加语言三针(承浆穴旁开0.5寸各一针)、通里、哑门;智力障碍,加智三针、四神聪;运动失调,加四天庭、风池、身柱、大椎;流涎,加地仓、廉泉、承浆。⑥痉挛期,肘关节痉挛取肘三针(天井穴旁开0.5寸各一针);腕关节痉挛取三阳穴(阳溪、阳池、阳谷);膝关节屈伸不利,加血海、风市、伏兔、阳陵泉;踝关节痉挛、足内翻,加绝骨、昆仑、申脉、地五会;足下垂加太冲、解溪。急性期可中西医结合其他抢救措施;恢复期(病情稳定后)操作多用头针用平补平泻法,背俞穴多用补法,余穴多用泻法。⑦软瘫期,多采用补法,配合艾灸,以铺灸较好。每日1次,留针30分钟,10天为1疗程,休息7天后进行下一疗程的治疗。每次选15穴左右。

阿司匹林对血小板聚集的抑制作用,因此阿司匹林肠溶片适应症如下:降低急性心肌梗死疑似患者的发病风险预防心肌梗死复发中风的二级预防降低短暂性脑缺血发作(TIA)及其继发脑卒中的风险降低稳定性和不稳定性心绞痛患者的发病风险动脉外科手术或介入手术后,如经皮冠脉腔内成形术(PTCA),冠状动脉旁路术(CABG),颈动脉内膜剥离术,动静脉分流术预防大手术后深静脉血栓和肺栓塞降低心血管危险因素者(冠心病家族史、

健客价: ¥14.5治疗支气管哮喘。可替代或减少口服类固醇治疗。建议在其它方式给予类固醇治疗不适合时应用吸入用布地奈德混悬液。

健客价: ¥73拉莫三嗪片,适应症为癫痫: 对12岁以上儿童及成人的单药治疗: 1. 简单部分性发作 2. 复杂部分性发作 3. 续发性全身强直- 阵挛性发作 4. 原发性全身强直- 阵挛性发作目前暂不推荐对十二岁以下儿童采用单药治疗,因为尚未得到对这类特殊目标人群所进行的对照试验的相应数据。 两岁以上儿童及成人的添加疗法 ( add-on therapy ) : 1. 简单部分性发作 2. 复杂部

健客价: ¥91癫痫既可作为单药治疗,也可作为添加治疗: 用于治疗全身性癫痫:包括失神发作、肌阵挛发作、强直阵挛发作、失张力发作及混合型发作,特殊类型综合征(West,Lennox-Gastaut综合征)等。 部分性癫痫适用于:简单部分性发作、复杂部分性发作、部分继发全身性发作。

健客价: ¥60可作为全营养支持或部分营养补充,适用于成人及四岁或四岁以上的儿童.可口服或管饲.

健客价: ¥57主要用于脆性增加的毛细血管出血症,也用于高血压脑病、脑出血、视网膜出血、出血性紫癜、急性出血性肾炎、再发性鼻出血、创伤性肺出血、产后出血等的辅助治疗。

健客价: ¥5.5用于治疗抑郁症。

健客价: ¥71本品适用于经饮食控制和其它非药物治疗仍不能适当控制血脂异常的原发性高胆固醇血症(IIa型,包括杂合子家族性高胆固醇血症)或混合型血脂异常症(IIb型)。 本品也适用于纯合子家族性高胆固醇血症的患者,作为饮食控制和其它降脂措施(如LDL去除疗法)的辅助治疗,或在这些方法不适用时使用。

健客价: ¥46主要用于脆性增加的毛细血管出血症,也用于高血压脑病、脑出血、视网膜出血、出血性紫癜、急性出血性肾炎、再发性鼻出血、创伤性肺出血、产后出血等的辅助治疗。

健客价: ¥3.51.佝偻病和软骨病。 2.肾性骨病。 3.骨质疏松症。 4.甲状旁腺激素合成与释放,抑制骨吸收。

健客价: ¥171.佝偻病和软骨病。2.肾性骨病。3.骨质疏松症。4.甲状旁腺功能减退症。

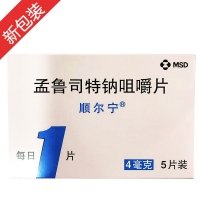

健客价: ¥16本品适用于15岁及15岁以上成人哮喘的预防和长期治疗,包括预防白天和夜间的哮喘症状,治疗对阿司匹林敏感的哮喘患者以及预防运动诱发的支气管收缩。 本品适用于减轻过敏性鼻炎引起的症状(15岁及15岁以上成人的季节性过敏性鼻炎和常年性过敏性鼻炎)。

健客价: ¥32本品为非甾体抗炎药。临床可用于下列情况。1. 镇痛、解热:可缓解轻度或中度的疼痛,如头痛、牙痛、神经痛、肌肉痛及月经痛,也用于感冒和流感等退热。本品仅能缓解症状,不能治疗引起疼痛和发热的病因,故需同时应用其他药物对病因进行治疗。2. 抗炎、抗风湿:为治疗风湿热的常用药物,用药后可解热、使关节症状好转并使血沉下降,但不能去除风湿热的基本病理改变,也不能治疗和预防心脏损害及其他合并症。3.关节炎:除风

健客价: ¥3.5胃食管反流性疾病(GERD) -糜烂性反流性食管炎的治疗 -已经治愈的食管炎患者防止复发的长期维持治疗 -胃食管反流性疾病(GERD)的症状控制 与适当的抗菌疗法联合用药根除幽门螺杆菌,并且 -愈合与幽门螺杆菌感染相关的十二指肠溃疡 -防止与幽门螺杆菌相关的消化性溃疡复发 需要持续NSAID治疗的患者 -与使用(非甾体抗炎药)NSAID治疗相关的胃溃疡治疗

健客价: ¥66.9配合欧姆龙血糖仪一起使用测量血糖。

健客价: ¥60应用其较强的免疫抑制作用,治疗各种变态反应性炎症、各种自身免疫性疾病。

健客价: ¥38.5清肺化痰,润肺止咳。用于阴虚肺热引起的咳嗽痰盛,气短喘促咽干口渴,劳伤久嗽,痰中带血。

健客价: ¥26.9补气活血,逐瘀通络。用于动脉硬化性脑梗塞恢复期中医辩证为气虚血瘀型中风中经络者,症见半身不遂,偏身麻木,口角歪斜,语言不利等。

健客价: ¥59.81.本品适用于2岁至14岁儿童哮喘的预防和长期治疗,包括预防白天和夜间的哮喘症状,治疗对阿斯匹林敏感的哮喘患者以及预防运动诱发的支气管收缩。 2.本品适用于减轻季节性过敏性鼻炎引起的症状(2岁至14岁儿童以减轻季节性过敏性鼻炎和常年性过敏性鼻炎)。

健客价: ¥28用于2型糖尿病。 单药治疗:可作为单药治疗,在饮食和运动基础上改善血糖控制。 联合治疗:当单独使用盐酸二甲双胍血糖控制不佳时,可与盐酸二甲双胍联合使用,在饮食和运动基础上改善血糖控制。 重要的使用限制:由于对于1型糖尿病和糖尿病酮症酸中毒的有效性尚未确定,故本品不用于1型糖尿病或糖尿病酮症酸中毒的患者。

健客价: ¥49清热解毒,镇惊开窍。用于热病,邪入心包,高热惊厥,神昏谵语;中风昏迷及脑炎、脑膜炎、中毒性脑病、脑出血、败血症见上述证候者。

健客价: ¥108清热解毒,镇惊开窍。用于热病,邪入心包,高热惊厥,神昏谵语;中风昏迷及脑炎、脑膜炎、中毒性脑病、脑出血、败血症见上述证候者。

健客价: ¥560本品适用于治疗有乙型肝炎病毒活动复制证据,并伴有血清氨基酸转移酶(ALT或AST)持续升高或肝脏组织学活动性病变的肝功能代偿的成年慢性乙型肝炎患者。

健客价: ¥21.5主要用于脆性增加的毛细血管出血症,也用于高血压脑病、脑出血、视网膜出血、出血性紫癜、急性出血性肾炎、再发性鼻出血、创伤性肺出血、产后出血等的辅助治疗。

健客价: ¥4.5